콘텐츠 영역

‘비평’을 독자적인 문학 장르로 끌어올린 최초의 비평가

‘선창에 나가 서너 시간씩 바다를 바라보고 앉아 있으면서 어린 시절을 보냈다. 지금도 내 어린 시절을 회상할 때면, 옻나무와 발목까지 빠지던 펄의 감촉이 맨 처음 되살아나오고, 가도가도 끝이 없던 여름날의 황톳길의 더위와 모깃불의 매캐한 냄새가 나를 가득 채운다.’(1978 「두꺼운 삶과 얇은 삶」)

‘불행히도 그는 육지에서 살도록 선고받은 바다 동물이다. (…) 바다 동물은 영원히 달성되지 않을 바다에의 향수를 노래하게 되는 것이다.’(1962 「나르시스 시론-시와 악의 문제」)

‘에덴을 그리며 수면만을 쳐다보는 나르시스를, 그 나르시스의 고뇌를 당신들은 아는가.’(1964「말라르메 혹은 언어로 사유되는 부재」)

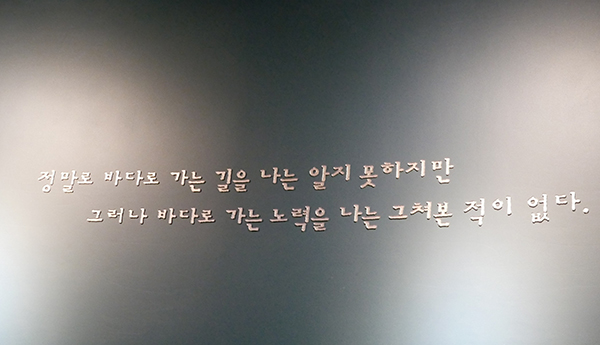

‘정말로 바다로 가는 길을 나는 알지 못하지만 그러나 바다로 가는 노력을 나는 그쳐본 적이 없다.’(1964 「존재와 언어」 후기)

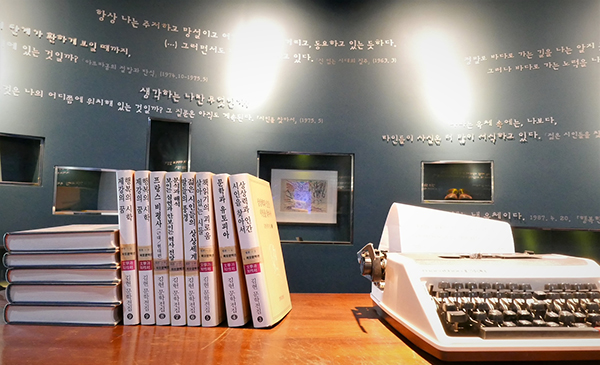

목포문학관 김현의 방은 그가 쓰던 낡은 책상과 타자기, 원고와 편지와 찻잔과 안경 따위의 유품들, 그가 남긴 많은 책들, 그리고 그 책속에 담긴 깊은 사유의 문장들이 짙은 감청색 바탕의 둥그런 벽 위에 빛나고 있어 그가 살았던 시간 혹은 그의 사유 속 공간을 여행하는 듯한 느낌을 준다. 방대한 그의 저작을 앞에 두고 우리의 독서는 얼마나 얄팍한 것이었던가, 그런 반성과 함께 그저 배치된 대로 그의 생애를 따라 느릿느릿 걸으며 ‘무용한 것은 인간에게 즐거움을 준다. 그 즐거움은 완전한 자유를 느끼는 떠돌이의 즐거움이다. (…) 예술이 자유로운 것은, 그것이 본질적으로 무용한 것이기 때문이다.’(1977 「바슐라르와 마르쿠제의 한 문단의 비판」 중에서), 이런 문장들을 읽는 기쁨은 비할 데 없이 크다.

김현(1942~1990)은 전남 진도에서 태어나 목포에서 자랐다. 목포중학교, 서울 경복고교를 거쳐 서울대 문리대와 대학원 불문과를 졸업했다. 프랑스 스트라스부르 대학에 유학했으며 세상을 떠나기 전까지 서울대 인문대 불문과 교수로 재직했다. 1962년 <자유문학>에 <나르시스 시론>을 필명 ‘김현’으로 발표하며 공식적인 비평활동을 시작했다. 같은 해 김승옥, 김치수, 최하림과 함께 소설 동인지 <산문시대>를, 1966년에 황동규, 박이도, 김화영, 김주연, 정현종과 더불어 시 전문지 <사계>를 창간했다. 이 두 잡지에 참여했던 사람들이 주축이 되어 1968년에 창간된 <68문학>은 1970년 가을에 창간호를 낸 계간 <문학과지성>의 원형을 이룬다. 1964년 첫 평론집 <존재와 언어>를 발간한 이래 <상상력과 인간>(1973), <사회와 윤리>(1974), <한국문학의 위상>(1977), <문학과 유토피아>(1980), <책읽기의 괴로움>(1984), <분석과 해석>(1988) 등 30여 권에 이르는 저서를 펴내는 등 불문학자로서의 꾸준한 연구활동과 현장비평가로서의 활발한 평론활동을 펼쳤다.

그는 엄청난 독서량과 섬세하면서도 날카로운 작품 분석, 인문학 전반을 아우르는 드넓은 지적 관심, 그리고 명료하고 아름다운 문체로 비평을 창작에 기생하는 장르가 아니라 독자적인 문학 장르로 끌어올린 최초의 비평가로 평가되고 있다.

김현은 생전 240여 편에 달하는 문학평론과 저서를 남겼으며, 1993년에는 그의 3주기를 맞아 문학과 지성사에서 그동안 나온 저서와 사후에 출간된 독서 일기집 <행복한 책읽기> 등을 한데 묶은 <김현문학전집>(전16권)이 나왔다. 2000년 원주 <토지문학관>에서 그의 10주기 문학 심포지엄(‘4.19 이후의 한국 문학 비평’)이, 2010년 서울 동교동 <문지문화원 사이>에서 20주기 문학 심포지엄(‘말들의 풍경’과 비평의 심연)이 각각 개최되었다. 김현의 방이 있는 목포문학관은 2011년 문을 열었고, 2015년 서울 동숭동 <예술가의 집>에서 그의 25주기 기념 심포지엄(‘김현 비평의 역동성’)이 열렸으며, 더불어 문학상 ‘김현문학패’가 제정되었다.

1980년 현대문학상(현대문학사), 1990년 팔봉문학상(한국일보사)을 받았다.

“일본어가 아닌 모국어로 교육받고 문학을 해온 제1세대로서, 또 자유를 위한 피의 투쟁을 체험했던 4·19세대로서의 자부심과 책임을 아울러 느꼈던 그는 문학에 있어서 모국어적 정서의 아름다움과 순수성을 회복하는 일에 깊은 비평적 관심을 쏟았으며, 격동기적 시대상황 속에서 문학의 진정한 역할과 기능이 무엇이어야 하는가를 분석하는 데에도 진지한 비평적 노력을 기울였다.”고 권영민 교수는 쓰고 있다.

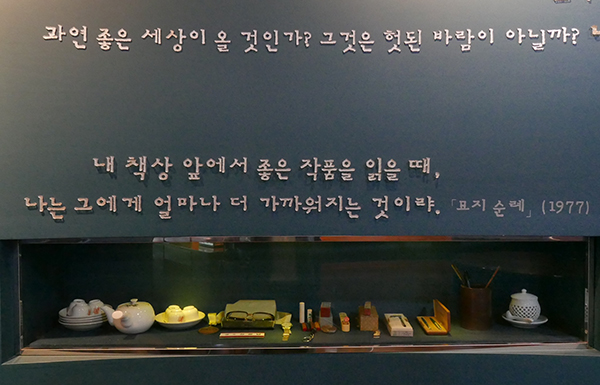

김현의 방을 가득 메우고 있는 그가 남긴 문구들, 현자의 아포리즘 같은 사유의 조각들을 일독하는 것만으로도 책을 몇 권 읽는 것 못지않은 행복감을 준다.

‘내 책상 앞에서 좋은 작품을 읽을 때, 나는 그에게 얼마나 더 가까워지는 것이랴.’(1977 「묘지 순례」)

‘또다시, 좋은 세상이 오고 있다고 풍문은 전하고 있다. 과연 좋은 세상이 올 것인가? 그것은 헛된 바람이 아닐까? 나는 주저하며 세계를 분석하고 해석한다.’(1988 「책머리에」, 「분석과 해석 : 주(鴸)와 비(蜚)의 세계에서」)

‘생각하는 나란 무엇인가? 그것은 나의 어디쯤에 위치해 있는 것일까? 그 질문은 아직도 계속된다.’(1975 「시인을 찾아서」)

‘욕망의 무리들을 감지하는 자―그것으로 인하여 갈증을 느끼는 자―그는 시인이다.’(1962 「나르시스 시론-시와 악의 문제」)

‘잘못 읽는다는 것은 다른 원칙에 의해서 그것을 읽는다는 뜻이다. 그것은 오히려 새로운 것을 구축케 하는 독법이다.’(1975 「인간의 고향을 찾아서 : 미셸 망수이 교수와의 대화」)

‘구리로 만들어졌으되 황소의 울음을 우는 시칠리아의 암소처럼, 문학사회학은 사회학이되 문학의 울음을 울어야 한다.’(1983 「문학사회학」)

‘사람은 두 번 죽는다. 한 번은 육체적으로, 또 한 번은 타인의 기억 속에서 사라짐으로써 정신적으로 죽는다.’(1988 「행복한 책읽기」)

‘나는 다시 내 유년기의 바다에 와 있었다. (…) 나는 모래밭에 주저앉았고 북해의 바닷물을 만졌다. 그리고 소리쳤다. ‘어머니’라고.’(1974-1975 「아르파공의 절망과 탄식」)

◆ 이광이 작가

언론계와 공직에서 일했다. 인(仁)이 무엇이냐는 물음에 애인(愛人)이라고 답한 논어 구절을 좋아한다. 사진 찍고, 글 쓰는 일이 주업이다. 탈모로 호가 반승(半僧)이다. 음악에 관한 동화책과 인문서 ‘스님과 철학자’를 썼다.

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.